POM樹脂の融点と加工温度を徹底解説:高精度加工のための完全ガイド

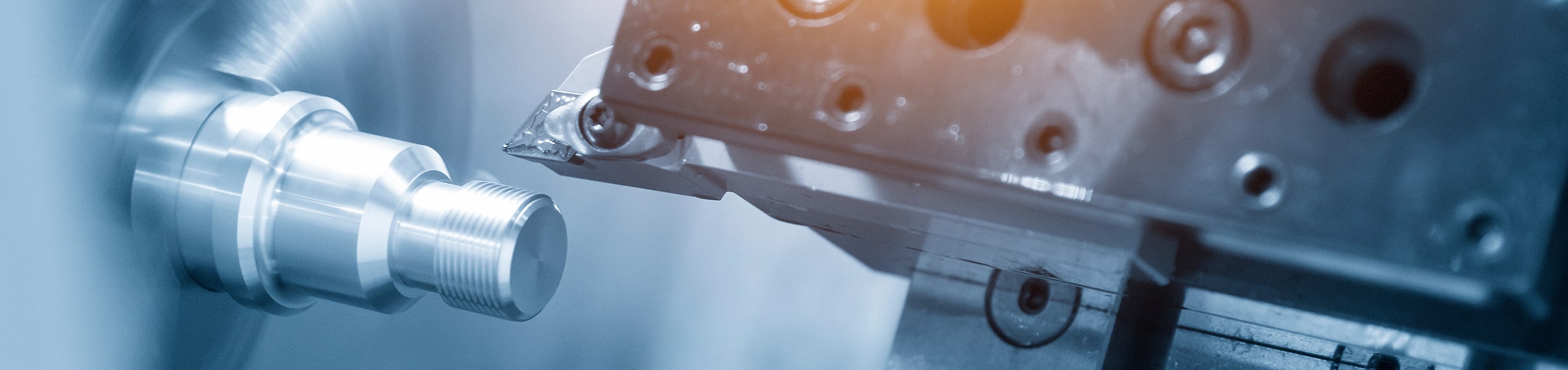

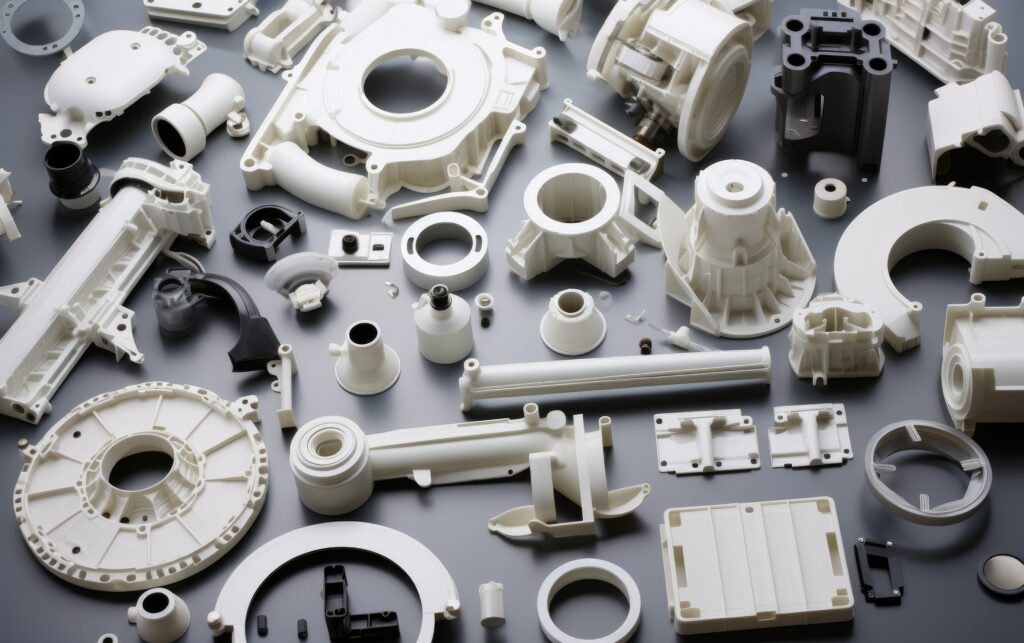

POM樹脂(ポリアセタール)は、高い機械強度と耐摩耗性を兼ね備えたエンジニアリングプラスチックで、精密部品やギア、電子機器部品に広く利用されています。融点や加工温度は寸法精度や耐久性に直結するため、設計段階で正確な知識を持つことが不可欠です。本記事ではPOM樹脂の融点、加工温度、成形条件の最適化方法を詳しく解説し、製造現場で失敗しないためのポイントを紹介します。

POM樹脂の融点とは

POM樹脂の融点は一般的に約175℃前後です。融点とは、結晶性樹脂が固体状態から軟化し始める温度を指し、成形時の温度設定や部品の耐熱性に大きく影響します。融点を正確に把握することで、射出成形や押出成形時の温度管理、熱収縮率の予測が可能になります。

特に精密ギアや歯車など、寸法精度が求められる部品では、融点を超える温度での加工は変形や収縮の原因となるため注意が必要です。POM樹脂の融点に関して、詳しくはPOMの熱特性に関して解説で確認できます。

融点に影響する要因

- 樹脂の種類:均質POM(ホモポリマー)と共重合POMで融点が若干異なります。ホモポリマーは結晶性が高く、融点もわずかに高くなります。

- 充填材の有無:ガラス繊維や炭素繊維を含むPOMは熱伝導性が向上し、局所的な融解温度が変化する場合があります。

- 結晶化度:射出成形や押出成形時の冷却速度や圧力により結晶化度が変化し、実際の融点に影響します。

POM樹脂の加工温度の基本

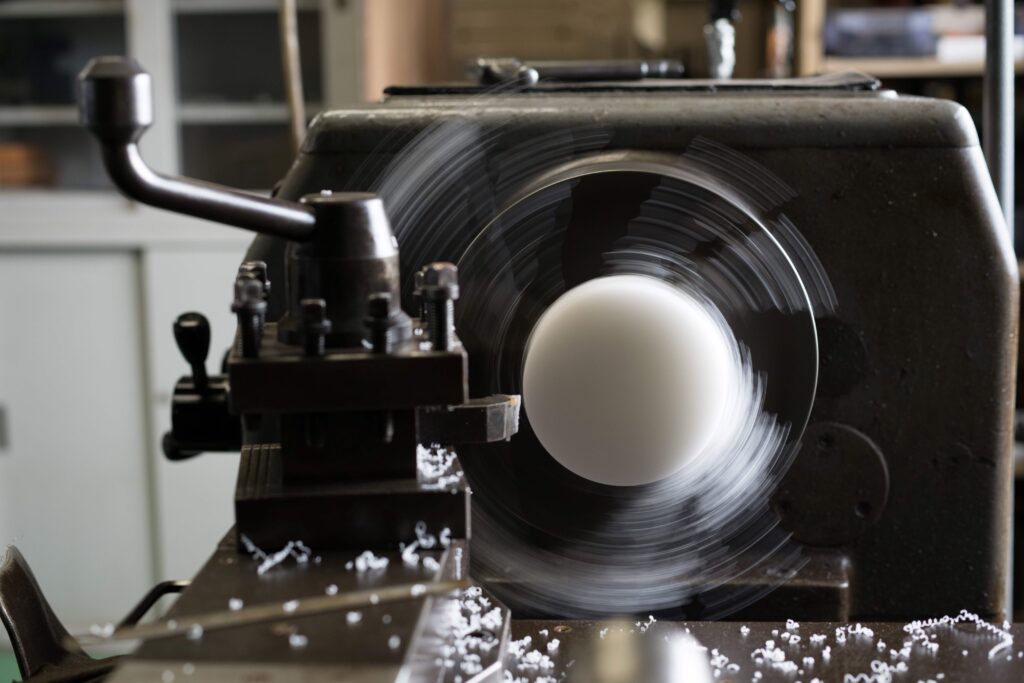

POM樹脂の加工温度は、成形方法によって最適温度範囲が異なります。射出成形の場合、一般的な加工温度は190〜230℃程度が目安です。押出成形では、螺旋状スクリュー内での加熱段階に応じて温度プロファイルを設定する必要があります。

加工温度の最適化により、樹脂の流動性が向上し、製品の充填不足やバリ、ひけの発生を防ぐことができます。温度管理が不十分な場合、寸法誤差や内部応力の原因となるため、設計段階で温度プロファイルを考慮することが重要です。加工温度に関しては、JIS規格でも詳細に規定されています。

射出成形時の温度設定のポイント

- 金型温度は80〜100℃程度が推奨され、急激な温度変化は変形やひけの原因になります。

- スクリュー加熱温度は段階的に上げ、樹脂が均一に溶融するようにします。

- 冷却速度は均一に保ち、結晶化のムラによる寸法変化を抑制します。

融点と加工温度の関係

融点と加工温度は密接に関連しており、融点よりもやや高い温度での加工が適切です。融点に近すぎる温度では流動性が不足し、充填不良や表面粗さが発生する可能性があります。一方、高すぎる温度では熱分解や変色のリスクがあるため、適正範囲内で加工条件を設定することが重要です。

以下の表は射出成形におけるPOM樹脂の一般的な温度設定の例です。

| 部位 | 推奨温度範囲 | 目的 |

|---|---|---|

| スクリュー入口 | 180〜200℃ | 樹脂の初期溶融 |

| スクリュー中段 | 200〜220℃ | 均一な溶融と混練 |

| スクリュー先端/ノズル | 210〜230℃ | 金型への充填 |

| 金型 | 80〜100℃ | 成形品の冷却と寸法安定 |

加工時に注意すべきポイント

POM樹脂加工時の注意点は以下の通りです。

- 湿度管理:POMは吸湿性が低いものの、長時間の保管や高湿環境では水分を吸収し、気泡や寸法不良の原因となります。

- 過熱防止:融点を超える温度での長時間加熱は変色や分解を引き起こすため、温度プロファイルの管理が重要です。

- 金型設計:金型の通気性や冷却チャネルの設計により、成形品のひけや反りを最小化できます。「POM樹脂の熱特性」に関して解説」で詳しく解説しています。

用途別の加工温度と注意点

POM樹脂の用途に応じた加工温度と注意点を理解することで、設計段階でのトラブルを未然に防ぐことができます。

| 用途 | 推奨POMタイプ | 加工温度目安 | 特徴・注意点 |

|---|---|---|---|

| 精密ギア・歯車 | 均質POM(ホモポリマー) | 200〜220℃ | 寸法精度が重要。急冷却や高温長時間加熱は避ける |

| 高温環境部品 | 充填材入りPOM | 210〜230℃ | 熱膨張抑制。高温時の流動性に注意 |

| 電子機器ケース | 均質POM | 190〜220℃ | 寸法安定性と絶縁性を両立。充填不足に注意 |

設計時に融点と加工温度を活かす方法

設計段階で融点と加工温度を考慮することで、製品の精度や耐久性を高めることができます。例えば、ギア部品ではクリアランス設計により温度上昇時の寸法変化を吸収し、充填材を適切に選定することで熱膨張を抑制できます。さらに、射出成形時の温度プロファイルを設計段階で設定することで、充填不足やひけ、反りの発生を最小化できます。

具体的な活用シーンは、POM樹脂の熱膨張係数に関して解説で詳しく紹介しています。

よくある質問

まとめ:POM樹脂の融点と加工温度を制するために

POM樹脂は融点が約175℃であり、加工温度は用途や成形方法に応じて190〜230℃の範囲で最適化されます。融点と加工温度の関係を理解し、適切な温度管理と金型設計を行うことで、精密部品の寸法精度と耐久性を確保できます。設計段階での知識と加工条件の最適化が、長期的な品質維持につながります。

また、POM樹脂加工の失敗を防ぐためには、吸湿管理や過熱防止、適切な冷却条件の設定が不可欠です。これらのポイントを押さえた上で材料選定を行うことで、高精度部品や電子機器部品の信頼性向上を実現できます。