POM(ポリアセタール)のヤング率・ポアソン比を理解する:設計・加工・用途を支える物性完全ガイド

POMとは何か?素材構造と物性の背景

POM(ポリアセタール、またはアセタール樹脂)は、ホルムアルデヒドを重合して得られる結晶性の高い熱可塑性樹脂です。繰り返される構造(-CH₂–O-)が整然と並ぶことで、低吸水・高剛性・低摩耗という特性を発揮します。たとえば、吸水率が極めて低いため、寸法変化が少なく精密ギアや摺動部材に多用されます。

POMの種類には、ホモポリマー型(POM-H)とコポリマー型(POM-C)があります。それぞれ剛性・耐薬品性・流動性などが異なるため、用途に応じた選択が必要です。

ヤング率・ポアソン比とは?設計者が押さえるべき基本概念

ヤング率(E)は材料が引張や圧縮に対してどれだけ変形しにくいかを示す“剛性”の指標です。たとえば、POM-Cではモジュラス約2.8 GPa(2 800 MPa)という数値が報告されています。

ポアソン比(ν)は、引張方向に変形させたときに材料が横方向にどれだけ縮むかを表します。POMでは一般的に約0.30〜0.40程度の範囲が用いられ、たとえば“0.37”という値が設計計算の実務指針として紹介されています。

設計計算における数式と応用

設計時、荷重から変形を求める際には以下のような関係式が用いられます。

E = σ / ε G = E / [2 (1 + ν)]

ここで、Gはせん断(シアー)モジュラスです。POMは上記典型値を用いて“構造物で許容変形を守る設計”に活用できます。

POMの代表的なヤング率・ポアソン比データと実務解釈

設計に使いやすい実データを以下に整理します。

| 物性 | 典型値 | 備考 |

|---|---|---|

| ヤング率(E) | ≈ 2 600〜3 200 MPa | POM-C/POM-Hともこの範囲が目安。 |

| ポアソン比(ν) | ≈ 0.30〜0.40(推奨設計値0.37) | 設計応力・変形計算時の用値。 |

| せん断モジュラス(G) | ≈ E / [2(1 + ν)] ≈ 1 000 MPa程度 | POMで一般的に用いられる計算値。 |

この数値をもとに、「このギアは〇〇Nの荷重で何mm変形するか」「この軸は何Hzで共振するか」などを逆算できます。数値が低過ぎる素材を使うと変形量が大きくなり、寸法精度が損なわれる可能性があります。

なぜヤング率・ポアソン比が重要なのか?

設計段階でこれらを無視すると、次のようなトラブルにつながります:

- 荷重を受けたとき変形が大きくなりすぎて寸法公差を逸脱

- 部品が振動の影響で共振し、破損や異音を引き起こす

- せん断荷重・ねじり荷重を考慮しないことで寿命が短くなる

ですので、POMを採用する際には必ず“この荷重でこの変形までなら許容/この変形に耐える数値か”という視点でチェックが必要です。

ヤング率・ポアソン比が物性・加工・用途にどう影響するか

以下では、これらの物性が実務でどう影響を及ぼすかを3つの視点から整理します。

① 寸法安定性・変形制御

POMの吸水率が低いため、寸法変化が少ない素材と言えます。しかし、温度・荷重・時間(クリープ)による変形は無視できません。例えば、荷重持続中に変形が進むクリープ変形では、ヤング率やポアソン比をもとに“10年間でどれだけたわむか”という試算が有効です。

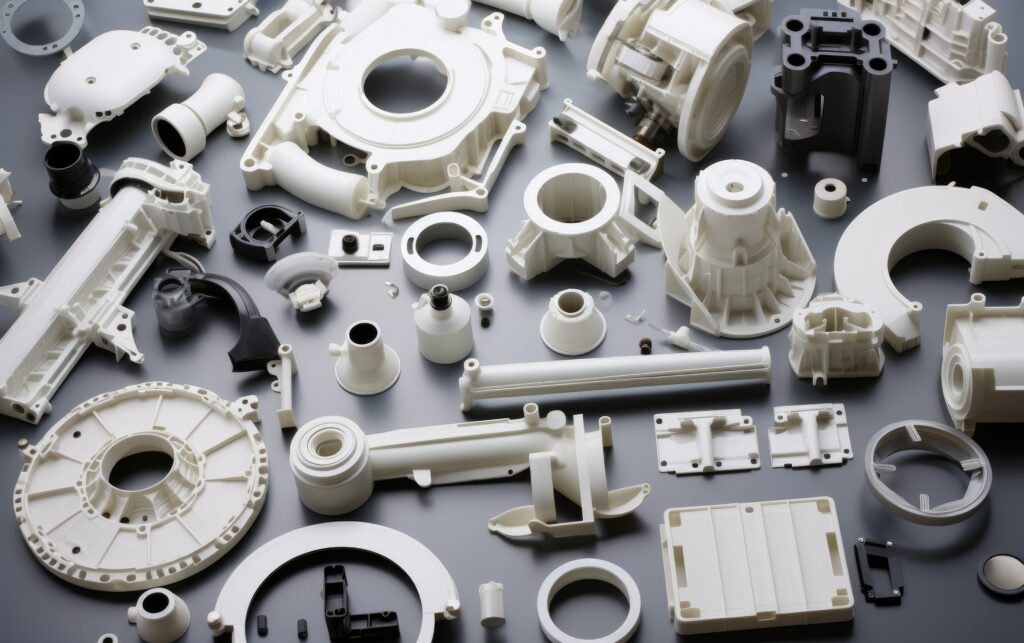

② 加工設計との連携

POM素材を射出成形や切削で加工する際、材料のヤング率やポアソン比を知らないと予期せぬ反り・寸法ズレ・ひずみ残留が発生します。たとえば冷却中に発生する内部収縮を設計する上で、ヤング率に応じたゲート設計や冷却コンディションの最適化が必須です。加工条件と物性の関係については、POMの加工条件ガイドに関して解説で詳しく紹介しています。

③ 用途選定への影響

用途によって“剛性優先”“変形制御優先”“クリープ耐性優先”など異なります。ヤング率が高めのPOM-Hを選ぶと剛性に優れますが、加工難易度やコストが上がる場合があります。

実務で使えるチェックリスト:設計・選定の視点から

以下は、設計・開発でPOMを使用する際に必ず押さえておきたい項目です:

- 使用荷重・使用期間・温度環境を定義する

- 変形許容値(例:変位・たわみ・振動周波数)を明確にする

- ヤング率・ポアソン比を基に応力・変形計算を実施する

- 素材グレード(POM-H/POM-C)と加工方法(射出/切削)を整合させる

- 試作検証や物性評価を計画し、実部品での変形を確認する

よくある質問(FAQ)

まとめ:POMの物性を設計に活かすために

POMは「剛性・耐摩耗・寸法安定性」に優れた素材ですが、誤った物性理解や選定ミスは寸法ズレ・耐久性低下・機能不良を招きます。他方で、ヤング率・ポアソン比を設計段階から把握しておくことで、部品設計や加工時のトラブルを防ぎ、性能を最大限に引き出せます。設計者・技術者の皆さまには、本記事で紹介したデータ・比較・チェックリストを基に、POMの物性を適切に活用し、安心かつ高性能な製品設計にお役立ていただければ幸いです。