旋盤加工におけるビビりの原因と対策|仕上げ精度を向上させるための完全ガイド

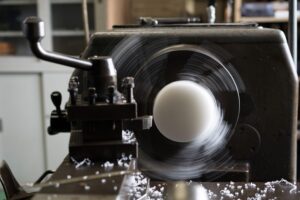

旋盤加工でよく発生する「ビビり(チャタリング)」は、工具とワークの間に発生する振動現象のことです。加工面が波打ったり、工具寿命が短くなったりする原因となり、品質や生産効率に大きな影響を与えます。

本記事では、**「ビビり 原因 旋盤」**をテーマに、基本的な定義から発生原因、種類、対策方法、具体的な事例までをわかりやすく解説します。

1. ビビり(チャタリング)の基本知識・定義

ビビりとは?

- 工具とワークの間に生じる不規則または周期的な振動現象

- 加工面に縞模様や波形が現れる

- 専門用語で「チャタリング」とも呼ばれる

- 振動の周波数は通常100~2000Hz程度で発生

ビビりが発生するシーン

- 旋盤加工での外径切削や内径加工

- 長尺ワークや薄肉ワークを加工するとき

- 工具の突出しが長い場合

- 高速切削や仕上げ加工時

- 難削材(ステンレス、チタン合金など)の加工時

ビビりが与える影響

- 加工精度の低下

→ 寸法不良、面粗さの悪化(Ra値が規格の3~5倍に悪化することも) - 工具寿命の短縮

→ 刃先が欠けやすくなる(寿命が50~70%短縮) - 加工効率の低下

→ 切込み量や送りを下げざるを得ない - 機械への悪影響

→ 主軸軸受やボールねじの早期劣化

2. 旋盤におけるビビりの特徴・メリット・デメリット

ビビりの特徴

- 加工音が「ガタガタ」「キーキー」と異常音になる

- 加工面に周期的な波模様が出る(波長0.1~2mm程度)

- 工具やワークが異常に発熱する

- 切りくずが不規則な形状になる

- 機械全体に振動が伝わる

ビビり発生のメリット(あえて言えば)

- 工具や条件の限界を知る目安になる

- 加工条件の改善ポイントを洗い出せる

- 機械の動特性を把握できる

ビビりのデメリット

- 製品の品質不良(面粗さRaが規格外になる)

- 工具コストの増大(寿命が半減することも)

- 生産リードタイムの延長(切削速度を下げざるを得ない)

- 騒音・振動による作業環境の悪化

- 機械精度の低下リスク

3. ビビりの原因と種類・分類

主な原因

- 工具側の要因

- 工具突出し長さが長い(径の4倍以上)

- 工具剛性不足

- 工具摩耗による切れ味低下

- 不適切な工具ジオメトリ(すくい角、逃げ角)

- ホルダーの把握力不足

- ワーク側の要因

- 薄肉や長尺で剛性が低い

- チャックの保持力不足

- 偏心や芯出し不良

- 材質の不均一性

- ワーク形状の急激な変化部

- 加工条件の要因

- 切削速度や送りが不適切

- 切込みが大きすぎる/小さすぎる

- 工具とワークの共振

- 切削油の不足または過多

- 主軸回転数の共振点通過

- 機械側の要因

- 主軸軸受のガタ

- 刃物台の剛性不足

- 機械の固有振動数との共振

- 基礎の振動や外部振動

ビビりの分類

- 自励振動:工具とワークの相互作用で自然発生する振動(最も一般的)

- 強制振動:外部要因(主軸の偏心、送り機構のガタ)による振動

- 過渡振動:加工開始や切削条件の急変で一時的に発生する振動

- 連成振動:複数の振動モードが連成して発生する複雑な振動

振動の種類と特徴

| 振動の種類 | 周波数帯域 | 主な原因 | 対策のポイント |

|---|---|---|---|

| 低周波ビビり | 100~500Hz | ワーク・治具の剛性不足 | 支持剛性の向上 |

| 中周波ビビり | 500~1000Hz | 工具・ホルダーの剛性不足 | 工具系の剛性向上 |

| 高周波ビビり | 1000Hz以上 | 切刃の微細振動 | 切削条件の最適化 |

原因別に見る発生状況(表)

| 原因 | 発生しやすい状況 | 対策の方向性 | 改善効果の目安 |

|---|---|---|---|

| 工具剛性不足 | 突出し長いバイト、細いボーリングバー | 工具突出し短縮、剛性の高いホルダー | 振幅50~80%減少 |

| ワーク剛性不足 | 薄肉パイプ、長尺シャフト | 芯押し台使用、治具追加 | 振幅60~90%減少 |

| 加工条件不適 | 高速切削や極低速切削 | 切削速度・送り・切込みの見直し | 振幅30~70%減少 |

| 機械剛性不足 | 古い機械、基礎不良 | 機械剛性向上、防振対策 | 振幅20~50%減少 |

4. ビビりを防ぐための選び方・使用上の注意点

工具選びのポイント

- 突出しは最短に(工具径の3倍以内が目安、理想は2倍以内)

- 高剛性ホルダー・ダンパーバーの活用

- 刃先Rやチップ形状をワークに合わせて選定

- ポジティブすくい角で切削抵抗を低減

- シャープな切刃で切削力を最小化

- 防振機能付き工具の採用検討

材質別工具選定の指針

| 被削材 | 推奨工具材種 | 切削条件の特徴 | ビビり対策ポイント |

|---|---|---|---|

| 炭素鋼 | 超硬、サーメット | 中~高速切削 | 標準的な工具剛性で対応可能 |

| ステンレス鋼 | コーテッド超硬、サーメット | 中速切削、十分な送り | シャープな切刃、適切な切削油 |

| チタン合金 | 超硬、CBN | 低~中速切削 | 高剛性工具、連続切削の維持 |

| アルミ合金 | ダイヤモンド、超硬 | 高速切削 | シャープな切刃、大きなすくい角 |

ワーク固定の注意点

- チャックや爪の把握力を確保(適正締付トルク管理)

- 長尺ワークには芯押し台や振れ止めを使用

- 薄肉ワークは内径支持や治具を追加

- L/D比が5を超える場合は必ず中間支持を検討

- ワーク材質に応じた把握方法の選択

加工条件の最適化

- 切削速度(Vc):共振点を避ける最適化

- 切込み量(ap):剛性に応じて調整(目安:工具径の5~15%)

- 送り量(f):過小送りは振動を誘発(最低0.1mm/rev以上推奨)

- 切削油の適切な使用:冷却・潤滑効果でビビり抑制

- スピンドル回転数の段階的変更:共振点回避

安定性ローブ図の活用

現代の切削理論では、安定性ローブ図(Stability Lobe Diagram)を用いて最適な切削条件を決定できます:

- 横軸:スピンドル回転数

- 縦軸:限界切込み深さ

- 安定領域での加工条件設定でビビりを回避

使用上の注意点(チェックリスト)

- 事前点検項目

- 工具の摩耗・欠けを定期点検

- チャックや治具の締付状態を確認

- 主軸の振れ(0.01mm以下を維持)

- 切削油の状態・流量確認

- 加工中の監視項目

- 異常音の発生

- 振動レベルの変化

- 切りくず形状の観察

- 加工面の状態確認

- 事後確認項目

- 寸法精度の測定

- 面粗さの測定

- 工具摩耗の記録

5. 高度なビビり対策技術

能動的振動制御システム

- アクティブダンパー:センサーで振動を検知し、逆位相の振動で相殺

- 適応制御システム:リアルタイムで切削条件を自動調整

- インテリジェント切削システム:AI技術を活用した予測制御

最新の工具技術

- 内部ダンパー付きボーリングバー:質量ダンパーで振動を吸収

- 可変ピッチエンドミル:不等分割で振動を分散

- ナノコーティング:摩擦係数低減でビビり抑制

振動解析技術

- FFT解析:周波数成分の特定と振動源の診断

- モード解析:機械系の固有振動数とモード形状の把握

- 実時間監視システム:加速度センサーによる振動監視

6. トラブルシューティングガイド

症状別診断フローチャート

症状:低周波の振動音(ゴロゴロ音)

- ワーク支持の確認 → 芯押し台・振れ止めの追加

- チャック把握力の確認 → 締付力の調整

- 主軸軸受の点検 → メンテナンス実施

症状:高周波の振動音(キーキー音)

- 工具突出しの確認 → 最短化

- 切削条件の見直し → 送り・速度の最適化

- 工具摩耗の確認 → 交換またはドレッシング

症状:断続的な振動

- ワークの偏心確認 → 芯出し調整

- 切削油の流量確認 → 適正流量に調整

- 切りくず処理の確認 → 切りくずブレーカー調整

応急処置方法

- 切削速度を±20%変更して共振点を回避

- 送りを1.5~2倍に増加して過小送りを解消

- 切込みを半分に減らす(ただし送りは維持)

- 切削油を豊富に供給して潤滑・冷却効果を向上

7. よくある質問(FAQ)

Q1. ビビり音がしたらすぐに止めるべき?

→ はい。加工面が荒れるだけでなく、工具破損や事故の危険があるため、条件を見直す必要があります。継続すると機械にも悪影響を与える可能性があります。

Q2. 工具突出しはどれくらいが限界?

→ 目安は工具径の3倍以内(理想は2倍以内)。例:Φ10mmのバイトなら突出しは30mm以下(理想は20mm以下)。ダンパーバー使用時は4~5倍まで可能。

Q3. ビビりは完全になくせる?

→ 完全排除は理論上困難ですが、工具・条件・治具を最適化すれば実用上問題ないレベル(振幅0.01mm以下)に抑えられます。現代の技術では99%以上の確率で解決可能です。

Q4. 切削速度を上げるとビビりが止まることがある?

→ はい。共振点から外れることで振動が収まる場合があります。ただし、工具寿命や仕上げ面に影響する可能性があるため、総合的な判断が必要です。

Q5. アルミニウム合金でもビビりは発生する?

→ はい。特に高速加工時や薄肉部品で発生しやすくなります。アルミ専用工具の使用と適切な切削条件設定が重要です。

Q6. ビビりの測定方法は?

→ 加速度センサーやレーザー変位計を使用した振動測定が一般的です。簡易的には接触式の振動計やスマートフォンアプリでも基本的な測定が可能です。

Q7. 古い機械でもビビり対策は可能?

→ はい。機械本体の改造は困難でも、工具・治具・加工条件の最適化で大幅な改善が可能です。防振台や制振材の追加も効果的です。

8. ビビり対策の経済効果

コスト削減効果の試算例

中型旋盤(主軸径50mm)での年間効果

- 工具費削減:約50万円(寿命延長による)

- 加工時間短縮:約100万円(生産性向上による)

- 品質向上:約30万円(不良率低減による)

- 総合効果:約180万円/年

投資対効果(ROI)

- 工具・治具改善投資:50~100万円

- 回収期間:3~6ヶ月

- 年間ROI:200~400%

9. まとめ・次のステップ

旋盤加工における「ビビり」は、工具・ワーク・加工条件・機械の4要素のバランスが崩れたときに発生する現象です。

重要なポイント(4つの柱)

- 工具剛性・突出しの管理:最短突出し、高剛性ホルダーの採用

- ワーク保持方法の工夫:適切な支持、把握力の最適化

- 切削条件の最適化:共振点回避、安定領域での加工

- 機械・環境の整備:定期点検、振動対策の実施

段階的改善アプローチ

- 第1段階:基本的な工具・条件見直し(コスト:低、効果:中)

- 第2段階:治具・ホルダーの改善(コスト:中、効果:高)

- 第3段階:高度な制振技術導入(コスト:高、効果:極高)

効果的な取り組み手順

- 現状把握:振動測定、加工条件の記録

- 原因特定:チェックリストによる系統的診断

- 対策実施:優先度の高い項目から段階的に実施

- 効果確認:定量的な評価と記録

- 標準化:成功事例の水平展開

コメント